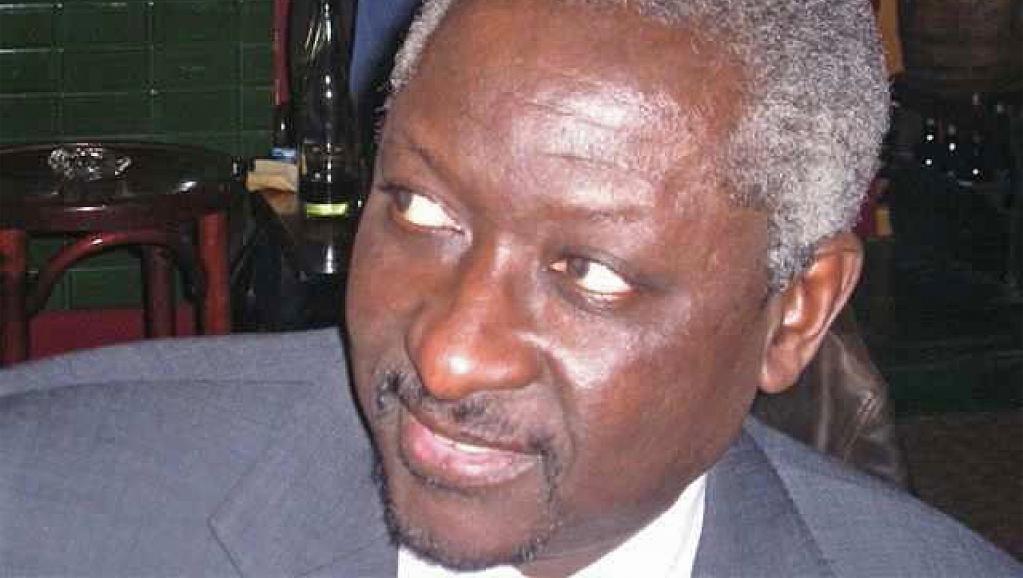

La France célèbre cette année le 60e anniversaire de la promulgation de sa Constitution du 4 octobre 1958, qui continue de régir la vie politique et institutionnelle de la Ve République en vigueur. Cette Constitution a-t-elle servi de modèle aux pays africains francophones, comme nombre de juristes l’affirment ? Pour le professeur Alioune Badara Fall, spécialiste des questions constitutionnelles, l’influence de la Ve République française n’a pas été aussi évidente qu’on le croit, avec dès les premières années de l’indépendance, des dirigeants africains aménageant le modèle constitutionnel français pour mieux asseoir leur pouvoir. Entretien.

RFI : Quelle influence le droit français a-t-il eue sur les textes fondateurs des Républiques africaines francophones ?

Alioune Badara Fall (1) : Beaucoup de juristes français estiment qu’il n’y a pas véritablement de droit constitutionnel en Afrique francophone et que le droit en vigueur dans ces pays émanerait des dispositions de la Constitution française de 1958, et voire même de celle de 1946, transposées quasiment mot pour mot dans le droit des ex-colonies françaises d’Afrique lors de l’accession de celles-ci à l’indépendance. Ce n’est pas faux, car quand on regarde de près les premiers textes constitutionnels africains, on y retrouve les grands principes du droit politique français tels que « démocratie », « République », « équilibre des pouvoirs ». Des principes repris dans les préambules des Lois fondamentales des Etats africains francophones. Cela pouvait difficilement être autrement.

Pourquoi ?

Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, n’oublions pas que la culture politique et juridique des dirigeants africains appelés à prendre les rênes du pouvoir était avant tout française, la plupart d’entre eux ayant siégé à l’Assemblée nationale, à Paris, en tant que représentant de leurs pays. Certains furent même ministres dans les gouvernements français. Je cite toujours l’exemple de Senghor et de Houphouët-Boigny, qui furent ministres dans les gouvernements de la IVe République et après le retour aux affaires du Général de Gaulle, ils furent appelés par Michel Debré à participer à la rédaction du projet constitutionnel de la Ve République. Il ne faut donc pas s’étonner que ces dirigeants africains, lorsqu’ils se sont retrouvés à la tête de leur pays, aient voulu transposer le modèle constitutionnel français établi par les Constitutions de 1946 et de 1958.

Quelles sont les autres raisons qui expliquent les échanges constitutionnels entre la France et ses ex-colonies africaines ?

Dans les faits, ce sont les circonstances du moment qui ont bien plus imprégné les institutions politiques africaines que tout désir de reproduire purement et simplement le modèle français. Le calendrier politique des anciens Territoires d’outre-mer (TOM) de l’Afrique noire s’est accéléré à la fin des années 1950 avec l’échec de la Communauté française qui proposait de transformer l’ex-Empire en un ensemble fédéral. Pris au dépourvu par l’indépendance, les dirigeants africains n’ont guère eu le temps de préparer les textes constitutionnels de leurs Etats balbutiants. Faute de sources juridiques traditionnelles sur lesquelles ils pouvaient se fonder, ils avaient le choix entre l’adoption des textes constitutionnels de leur ancienne métropole ou le vide juridique qui aurait conduit les Etats africains nouvellement créés à la paralysie totale. Par conséquent, les règles constitutionnelles de l’ancienne puissance se sont imposées, mais cela n’a été vrai que pour une brève période avant que les dirigeants africains ne prennent les choses en main, récupérant dans le modèle français ce qui leur semblait nécessaire pour asseoir leur pouvoir.

Vous avez qualifié cette démarche des premiers dirigeants africains d’ « ingénieuse » et de « pragmatique » dans un discours au titre provocateur « Echec du constitutionnalisme français en Afrique et autonomie du droit constitutionnel africain », prononcé lors du cinquantième anniversaire de la Constitution française de 1958.

En effet. Selon l’idée généralement admise, si les Constitutions africaines ont évolué après l’indépendance, l’esprit en est resté le même, c’est-à-dire « gaulois ». Aux yeux de nombreux juristes, toute évolution du droit africain est considérée comme « écart » ou « erreur » par rapport au modèle initial français. Pour moi, au contraire, ces écarts démontrent le pragmatisme des premiers dirigeants africains qui ont combiné les différents éléments du droit politique occidental, dans la mesure où cela leur permettait d’accéder au pouvoir et/ou de s’y maintenir.

Quels sont ces écarts auxquels vous faites référence ?

En réalité, s’il est vrai que les premiers constituants africains se sont inspirés de la Constitution française de 1958, il conviendra aussi de reconnaître que cette dernière n’a pas été le modèle dans tous les sens du terme. La Constitution de l’ex-métropole a été dès le départ un cadre institutionnel dans lequel les hommes politiques africains ont puisé les éléments qui leur semblaient les plus appropriés dans leur situation. J’en veux pour preuve le choix ou le rejet du régime parlementaire par les pays africains francophones. Au sortir de la colonisation, seuls le Sénégal et le Togo ont conservé le format du régime parlementaire hérité de la Ve République française, alors que les autres pays de la sphère francophone ont clairement opté pour un régime présidentiel à l’Américaine. Le Sénégal est d’ailleurs revenu sur son choix après la crise de 1963 opposant le président Senghor à son Premier ministre, Mamadou Dia. Senghor a fait remanier la Constitution dans le sens de la présidentialisation en affirmant qu’il ne pouvait y avoir deux crocodiles dans le même marigot. Cette phrase est entrée dans les annales de la vie politique africaine.

Lors de votre intervention au colloque du cinquantenaire de la Constitution de la Ve République française, vous parliez de la revendication par les constituants africains du « droit à la différence ». Pourriez-vous nous rappeler quelles ont été les principales manifestations de cette différence en termes d’organisation concrète de la vie politique dans l’Afrique francophone indépendante ?

Dès les premières années de l’indépendance, une fois le problème technique du « vide juridique » réglé, les dirigeants africains se sont détournés des institutions empruntées à l’ancienne métropole pour asseoir une conception plus personnelle et peut-être plus africaine de l’exercice du pouvoir. Ils n’hésitent pas à réécrire la Constitution pour l’adapter à leurs préoccupations propres à l’exercice du pouvoir dans des pays sous-développés, inégalitaires et atomisés en communautés ethniques qui n’ont pas l’habitude de vivre ensemble. Dès lors, on peut véritablement parler de l’échec du constitutionnalisme libéral d’inspiration occidentale et l’émergence d’un constitutionnalisme africain caractérisé par des normes destinées à renforcer le pouvoir exécutif. Plus précisément celui du chef de l’Etat au détriment du poids et de l’influence des autres organes constitutionnels. Ce détournement de la Constitution libérale parvient à son aboutissement logique avec la mise en place des partis uniques à travers le continent, ce qui favorisa la concentration des pouvoirs entre les mains des autorités centrales. Ainsi, le rôle prépondérant du chef de l’Etat et le monopartisme deviendront les données les plus marquantes des régimes politiques des Etats indépendants d’Afrique noire francophone.

Pour autant, peut-on dire que l’omnipotence du chef de l’Etat et le rejet de la pluralité politique qu’implique l’entrée en scène des partis uniques soient propres au génie politique africain ?

Evidemment, non. L’Afrique n’a pas découvert la démocratie avec l’implantation sur son sol des Constitutions d’inspiration occidentale dans les années 1960. Au Sénégal, tout comme dans beaucoup d’autres régions africaines, la démocratie existait dans les temps précoloniaux. Dans les royaumes sénégalais de Kayor et de Baol, par exemple, la monarchie n’était pas héréditaire, contrairement à ce qui se passait ailleurs dans le monde. Le roi y était élu par ses pairs, qui avaient également le pouvoir de le destituer en cas de manquement à ses engagements. De même, l’Afrique a également connu le multipartisme pendant les dernières décennies de l’époque coloniale. La vie politique était alors riche et tumultueuse avec les partis politiques défendant dans les assemblées régionales leurs positions ou au Parlement métropolitain. Pendant ces périodes, les Africains participaient à des élections pour choisir leurs députés en fonction de sa couleur politique. Tout cela va changer avec l’accession des pays africains à l’indépendance, lorsqu’on assiste à l’élimination progressive des autres partis par un seul. Le parti unique servira de socle à la suprématie présidentielle, le monocentrisme et la pérennisation du chef de l’Etat.

Quelle était la raison d’être politique de ces partis uniques qui s’imposent à travers le continent à partir de la fin des années 1960 ?

Les dirigeants africains de l’époque ont expliqué l’instauration du parti unique par la nécessité de regrouper les forces vives du pays autour d’un même parti en vue d’un prompt développement économique et la nécessité également de construire une nation homogène. L’intangibilité des frontières héritées de la colonisation décrétée par l’Organisation de l’unité africaine née en 1963, fait que les pays africains sont divisés en groupes ethniques et communautés qui ne partagent pas la même langue, les mêmes pratiques sociales. Leurs populations n’ont pas l’habitude de vivre ensemble. Dans ces conditions, le multipartisme est perçu comme facteur de division des populations déjà divisées. Dans ces conditions, le parti unique devient, selon les élites dirigeantes de la première période d’indépendance, l’instrument privilégié pour assurer le développement et l’égalité, sous l’égide d’un chef d’Etat qui incarne l’unité nationale. Les Constitutions sont alors réécrites dans ce sens. Dans l’esprit des constituants africains, ce système devait perdurer jusqu’au moment où les populations auront acquis le niveau de maturité politique nécessaire pour l’instauration du pluralisme politique qu’on connaissait dans les décennies avant l’indépendance. Or, malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, car les dirigeants africains ont instrumentalisé le parti unique pour asseoir leur pouvoir personnel et pérenniser leur domination sur la vie politique plutôt que de promouvoir la marche de leur pays vers une démocratie libérale à l’occidentale.

Avec le virage des années 1990, marqué par le retour du multipartisme en Afrique, peut-on dire que les pays africains se sont rapprochés du modèle français de la Ve République et des institutions libérales et démocratiques de celle-ci ?

Les années 1990 ont été un tournant majeur dans la vie politique en Afrique francophone, avec le retour vers le multipartisme et l’acceptation du pluralisme. Si la démocratisation des mœurs politiques est réelle, il me semble que les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances suscitées par les événements des années 1990, lorsqu’on avait cru au retour tous azimuts des pays africains au modèle libéral occidental. La responsabilité en incombe principalement à mon avis à la classe politique africaine. Faut-il rappeler que ce processus de démocratisation n’a pas été provoqué par des dirigeants avides de démocratie et prompts à défendre les libertés et les droits de l’homme ? C’est une combinaison des facteurs externes et internes tels que l’implosion du bloc soviétique, le conditionnement de l’aide économique occidentale d’une part et d’autre part des soulèvements populaires qui ont poussé les élites politiques à engager leurs pays sur la voie des réformes. Mais au fur et à mesure que ces pressions se relâchent avec le temps, on voit ressurgir des méthodes utilisées par la classe politique à l’époque des partis uniques pour se maintenir au pouvoir. Ces survivances du passé apparaissent surtout à travers l’organisation des élections marquées par des reports, des manipulations des listes électorales, des fraudes sur les résultats pour éviter que l’opposition puisse arriver au pouvoir. Les élections constituent le point faible de l’Afrique en pleine mutation constitutionnelle. Sur le continent noir, comme ailleurs, la démocratisation demeure un processus qu’il faut surveiller comme le lait sur le feu.

- Alioune Badara Fall est professeur agrégé de droit public à l’université de Bordeaux, et ancien directeur du Centre d’études et de recherches sur les droits africains et sur le développement institutionnel des pays en développement (CERDRADI), membre du LAM (Les Afriques dans le monde), Science Po Bordeaux.

Rfi.fr